こんにちわ,Isamuです。

この記事では、SONY ILCE-7RM3(α7R III)と同時購入したFE 200-600mmレンズについて特徴や作例など紹介します。

アマチュアの人がSonyの超望遠で手を出すならこのあたりがちょうどいいレンズになるのかと思います。

目次

Sonyレンズと200-600mmレンズ選定の経緯

Sonyのレンズラインナップの中で、野鳥撮影に向く焦点距離を持ったレンズをいくつか抜粋してみました。

描写力ならGMレンズに軍配は上がりますが、ズームレンズで広範な焦点距離をカバーできる200-600mmのGレンズは超望遠の中でも汎用性に富むレンズと考えられます。

また、200-600mmレンズは私のSNSのフォロワーさんも持っている人が多く、使ってみたいレンズの1本でした。

欲を言えば、超望遠単焦点レンズの400mmや600mmが野生動物撮影によっては理想ですが、その高額さゆえにアマチュアが手を出せる代物ではないでしょう。

FE200-600mmレンズも決して安いレンズではありませんが、超望遠レンズに分類されるレンズの中では、安くて描写もそれなりに良い、経済面と性能のバランスが取れた良レンズだと認識しています。

FE 200-600mm F5.6-6.5 G OSSについて

超望遠レンズなので、重量は約2.1kgとそれなりに重いです。

レンズ全長は長いように思えますが、EF400mm F4 DOレンズやSIGMA150-600mmレンズを扱った私からすれば、コンパクトに感じます。

また、レンズ径もやや太めですが、手の小さい私が持っても手に収まるので、正直扱いやすいと思います。

インナーズーム式を採用しているため、ズームリングを回してもレンズの全長が変わりません。

それゆえ、撮影しながら焦点距離を変えても、持っている機材のバランスが崩れることがなく、安定した撮影が期待できます。

フォーカスホールドボタンが上と左右に90°ピッチで配置されており、望遠レンズ系でよく見られる、AM/MF切替、フォーカスリミッター、手ぶれ補正入切、手ぶれ補正モード、のスイッチが付いています。

手ブレ補正モードはMODE1〜3まで3つ用意されています。

MODE1は通常使用する手ブレ補正モードで、MODE2は流し撮り撮影に対応します。

MODE3はモータースポーツや野鳥など動きが変則的で速い被写体を撮影する時に使用するモードだそうです。

※ただし、α9でこのMODE3を使用する際はファームウェアをアップデートする必要があるそうです。

また、1.4x/2.0x テレコンバーターにも対応しているので、焦点距離をさらに伸ばしたい場合には購入するといいでしょう。

作例・野生動物

FE 200-600mmレンズはILCE-7RM3と組み合わせて主に野鳥を撮影しました。

実際にどんな写真が撮れるのか、ご覧になっていただきたいと思います。

野鳥

私もミーハーなので、探鳥を始めた当初はカワセミ類を追っかけていました。

探鳥2シーズン目にはついにカワセミ・ヤマセミ・アカショウビンの撮影に成功しました。

お池で撮影したカワセミ若です。

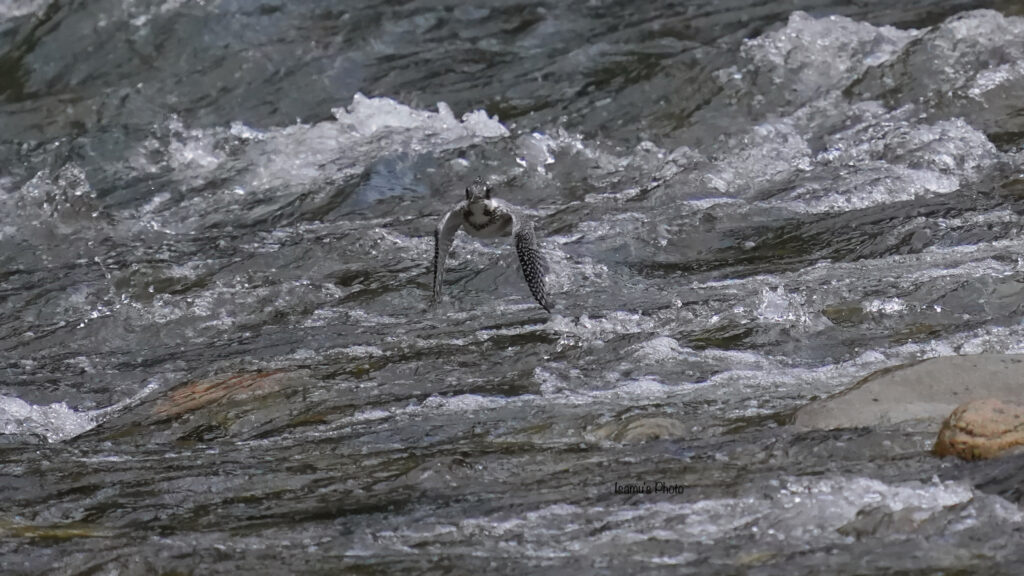

渓流にて、水面スレスレを飛ぶヤマセミです。

深山幽谷に現れたアカショウビンです。

キュルルル〜♪と聞こえるさえずりは夏の風物詩といっていいでしょうね。

FE 200-600mmレンズで撮影して思ったことは、野鳥に近づかずとも被写体を引き寄せて撮影できることです。

これが600mmの焦点距離だからなせることなのですね。

都市公園で見つけたカワラヒワです。

ヒヨドリが杉の枝に飛び移りました。

森林のなかで盛んにさえずっていたホオジロです。

セグロセキレイがダム湖の照明に留まっていました。

都市公園で見つけたアオゲラです。

深雪の里山で出会ったベニマシコです。

白に紅色がよく映えていますね。

春の渡りで日本に来たばかりのキビタキです。

市街地の都市公園で観察しました。

標高300mほどの小高い里山で出会ったビンズイです。

森林の御池で休息していたオシドリです。

猛禽類は空高く舞っていたり、遠くに留まっていて普通に撮影しては米粒くらいにしか映らないですね。

でも、このレンズなら遠くにいる猛禽類も引き寄せて撮影ができます。

距離50mほど離れた場所を飛行するトビです。

建物の手すりに止まっていたノスリです。

仰ぎ見るように撮影しました。

杉の木よりさらに高い上空をクマタカが飛んでいました。

距離30mほどに留まってくれたクマタカ若です。

野生動物・クマ

危なくて近寄れたものではありませんが、ツキノワグマも遠くから撮影できます。

目がしっかり合うのでこれまた恐怖で固まるんですよ。

知識ゼロでツキノワグマを撮るのは大変危険です。

命を守る知識を身に着けて行動する必要があります。

ツキノワグマを知り、里山活動に活かす話

ツキノワグマを知り、里山活動に活かす話

よく行く仁別でもクマ被害!秋田のツキノワグマとそのクマ対策について検討した話

よく行く仁別でもクマ被害!秋田のツキノワグマとそのクマ対策について検討した話

熊対策グッズまとめ・必需品3選+あれば良い品9選

熊対策グッズまとめ・必需品3選+あれば良い品9選

まとめ

望遠・超望遠レンズについて記事をいくつか書いてきて、写真も掲載してきましたが、SonyのFE 200-600mmレンズがいい写真が撮れている気がします。

野鳥撮影において間違いなく活躍できるSonyレンズです。

手持ちで問題なく扱えるので、携帯性にも優れています。

Sonyレンズはコンパクトで手持ちで撮影することを念頭に置いたレンズが多い気がします。

その他にもカメラ機材に関する記事を書いているので、興味のある方はご覧になってください。

CanonとSony70-200mm F4レンズを使ったけど私に合わなかったって話(望遠ズームレンズ購入指南)

CanonとSony70-200mm F4レンズを使ったけど私に合わなかったって話(望遠ズームレンズ購入指南)

Sony高画素フルサイズミラーレスILCE-7RM3(α7R III)導入!

Sony高画素フルサイズミラーレスILCE-7RM3(α7R III)導入!

至高の野鳥撮影レンズ・Canon EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM

至高の野鳥撮影レンズ・Canon EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM

14,500ショットしたのでCanon EOS 7D MarkIIを語ります

14,500ショットしたのでCanon EOS 7D MarkIIを語ります

Sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sports テレコンキットで超望遠デビュー!

Sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sports テレコンキットで超望遠デビュー!

Isamu

Isamu

7DMarkII Canon EF70-200mm EF100-400mm EF400mmf4 EOSR7 EOS RP FE200-600mm FEマウント ILCE-7RM3 ILCE-9 Instagram K-S2 PENTAX Sigma150-600mm SKYLUM SNS戦略 Sony TAMRON α7RIII ズームレンズ ツキノワグマ ドットサイト ネイチャー フィーチャー フォトコン フォトコンテスト プリント ミラーレス ミラーレス一眼 レビュー 一眼レフ 仁別 写真 写真展 写真現像 動物 望遠レンズ 照準器 秋田 自然風景 超望遠レンズ 野生鳥獣 野鳥 風景